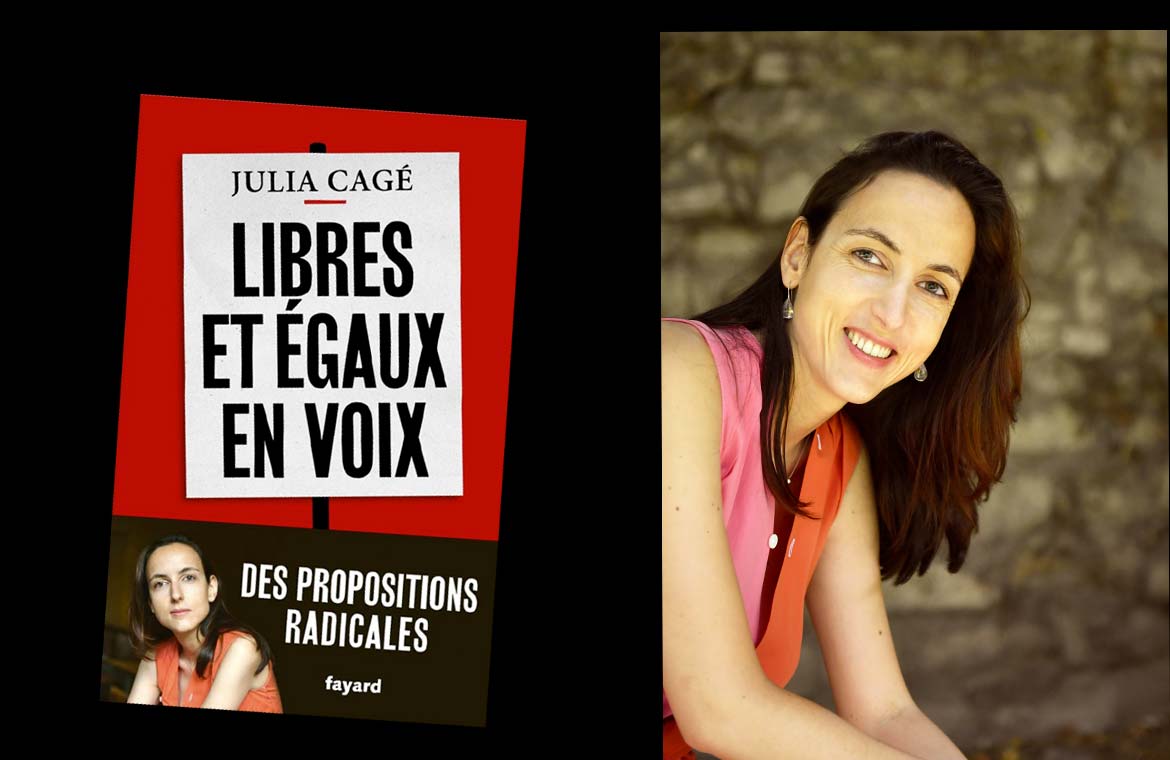

Julia Cagé est une économiste reconnue dont la voix porte. Après avoir étudié le financement des médias et leur gouvernance, elle s’est intéressée au prix de la démocratie à travers le rôle joué par l’argent et les intérêts privés dans un ouvrage à succès. Si le constat qu’elle dresse est sans appel, cela ne l’empêche pas d’imaginer des solutions pour une meilleure représentativité de la société dans la vie politique. Des « propositions radicales » qu’elle développe dans son dernier livre, Libres et égaux en voix (Fayard). Rencontre avec une observatrice engagée qui se « refuse à renoncer ».

Vivons-nous vraiment en démocratie ?

Non, nous vivons dans un système en partie capturé par l’argent. Alors que la définition de la démocratie devrait être « une personne = une voix », ce système fait que « un euro = une voix ». Nous ne vivons pas totalement en démocratie car il y a un véritable problème d’accès à l’information et de confiance vis-à-vis de celle-ci. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous vivons en dictature, mais la démocratie actuelle, par beaucoup d’aspects, ressemble plus à une ploutocratie au sens technique : un gouvernement des plus riches pour les plus riches. Aujourd’hui, chaque citoyen n’a pas exactement le même poids ou la même voix.

En France, nous avons l’impression que nous sommes protégés au niveau du financement de la vie politique.

Dans Le prix de la démocratie (Fayard), vous mettez à jour une partie du système de financement de la vie politique française. On y découvre ainsi que les partis politiques sont principalement financés par les plus riches et cela, en s’appuyant sur les petits revenus…

En France, nous avons l’impression que nous sommes protégés au niveau du financement de la vie politique. Nous nous comparons au pire, notamment les États-Unis où les dons aux partis et les dépenses de campagne n’ont pas de limite : on parle de milliards pour la dernière présidentielle. C’est l’argent qui fait vraiment la démocratie américaine. Chez nous, nous pensons qu’il ne peut y avoir d’inégalités, car personne ne peut donner plus de 7 500 € chaque année à un parti et plus de 4 600 € pour une campagne électorale. Et que tout le monde est donc libre de financer les partis au même niveau. Or, tout le monde n’est pas libre du tout de donner 7 500 € à un parti politique. C’est une somme gigantesque dont tous les Français ne disposent pas. C’est, au fond, une liberté qu’un tout petit nombre peut exercer.

J’ai donc voulu voir qui finance les partis politiques dans les faits, en fonction de ses revenus. J’ai ainsi eu accès à l’ensemble des données fiscales anonymisées, avec des informations sur les revenus de tous les ménages français et sur les dons qu’ils faisaient aux partis et aux campagnes, ainsi que les adhésions. On s’aperçoit que seuls 0,7 % des Français donnent aux partis politiques. Parmi les 0,1 % des revenus les plus élevés, 12 % sont des donateurs. La probabilité de donner est donc corrélée aux revenus et cela augmente très vite dans le haut de la distribution. On s’aperçoit aussi que le don moyen est vraiment différent. S’il est de 120 € pour l’ensemble des Français, il est de 5 225 € pour les plus aisés – ce qui signifie qu’on a bien fait de mettre un plafond, sans quoi ce serait encore plus inégal. Au final, le financement privé de la démocratie est complétement capturé par les plus aisés qui donnent très largement, malgré l’illusion selon laquelle les seuils permettent d’éviter les dérives.

À cela s’ajoute un système qui renforce les inégalités politiques à travers les réductions fiscales associées aux dons aux partis : si vous donnez 7 500 €, vous ne payez que 2 500 €. Les 5 000 € restants sont à la charge de l’État, c’est-à-dire à l’ensemble des citoyens. Si vous faites partie des plus modestes – soit la moitié des Français qui ne paie pas l’impôt sur le revenu même si elle paye beaucoup d’impôts liés au revenu, à commencer par la CSG –, vous n’êtes pas éligibles aux réductions fiscales. Dans ce cas, vous n’allez certainement pas donner 7 500 € à un parti, car vous ne les avez probablement pas. Et même si vous donnez 300 €, vous payerez plein pot cette somme.

Nous avons donc mis un système où non seulement les plus riches donnent plus et quand ils donnent, ils sont subventionnés aux deux tiers par l’État, alors que les plus pauvres, eux, paient pleinement. C’est un système où ce sont les plus pauvres qui paient pour financer les conférences politiques des plus aisés.

On a donc affaire au « qui paye, gagne » ?

À cela, s’ajoute deux dimensions. La première, c’est de connaitre le poids politique que vous donne le fait de financer un parti ou un candidat. Il est tout à fait évident – et cela se voit dans la manière dont les candidats font campagne – que le fait de financer telle ou telle personne vous donne un poids disproportionné en termes d’écoute, de temps d’attention et donc de réformes qui vont être implémentées. Ce n’est pas de la corruption à proprement parlé, mais plutôt un échange de bons procédés avec des catégories sociales qui vont être en mesure de financer vos campagnes. Cela s’est vu très clairement à la suite de l’élection d’Emmanuel Macron. Ce livre, j’ai commencé à l’écrire en 2015, avant même son apparition médiatique et celui-ci est venu confirmer tout ce que j’ai pu craindre, en termes de modèle et de possible corruption de la vie politique par l’argent privé.

La seconde dimension, c’est de savoir dans quelle mesure les candidats qui dépensent le plus d’argent ont le plus de chance de l’emporter. Est-ce que lever de l’argent apporte quelque chose ? Pour cela, il faut étudier le lien entre les dépenses de campagne, les différents candidats et les résultats électoraux. On a fait un gros effort de recherche avec ma co-autrice, Yasmine Bekkouche, sur le lien causal entre les dépenses de campagne et les élections municipales comme législatives en France depuis 1993. Depuis, j’ai fait un travail similaire sur le Royaume-Uni. Non seulement, il existe une corrélation extrêmement forte entre les dépenses de campagne et la probabilité de l’emporter, mais l’on réalise également que plus un candidat dépense par rapport à ses concurrents, plus il a de chance de l’emporter. C’est une moyenne, une relation statistique, qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas des contre-exemples. Ainsi, le prix moyen d’un vote pour une élection municipale est de 32 € ; donc ça ne coûte pas si cher de faire basculer une voix supplémentaire. Même s’il y a des plafonds, cela laisse une grande possibilité d’influencer quand même les résultats électoraux par l’argent.

Dans un grand nombre de pays, la question économique de la gauche a basculé vers l’agenda économique libéral.

Le fait que les partis de droite reçoivent plus d’argent et que les hommes politiques s’adressent avant tout à leurs donateurs, explique-t-il la disparition progressive de la gauche de l’échiquier politique ? Ou le glissement de celui-ci vers la droite ?

Au regard des données, c’est mon hypothèse. Dans un grand nombre de pays, la question économique de la gauche a basculé vers l’agenda économique libéral. Ça a été le cas en Allemagne avec Gerhard Schröder, au Royaume-Uni avec Tony Blair ou en Italie avec Matteo Renzi, ainsi qu’aux États-Unis ces dernières décennies avec le parti démocrate. Finalement, Emmanuel Macron incarne cette logique poussée au bout : quelqu’un qui serait une émanation de la gauche et qui aurait abandonné toute notion de gauche dans sa politique économique. C’est très souvent lié – on le voit très bien avec le cas du Labour au Royaume-Uni – à un changement du financement qui reposait davantage sur les gros dons, individuels ou d’entreprises qu’aux syndicats. À partir du moment où vous avez davantage de possibilité de l’emporter quand vous dépensez plus, il y a une incitation très forte à lever des dons. Historiquement, les donateurs étant plutôt marqués à droite, il y a donc une course à ces donateurs de la part des partis de gauche. Sur le plan économique, ces donateurs ont une préférence très forte en faveur de politiques tournées vers davantage de flexibilisation du marché du travail, de libéralisation…

Plusieurs enquêtes sur le cas américain portant sur les différences entre les millionnaires/milliardaires de gauche et droite montrent qu’ils ont les mêmes préférences économiques (revenu minimum, progressivité de l’impôt…). En revanche, ils divergent sur les questions de société (avortement, mariage pour tous, immigration…). L’électeur moins éduqué, au revenu faible, historiquement celui des classes populaires votant à gauche dans certain nombre de pays, s’est retrouvé abandonné par les partis qui le représentaient. Cela explique aussi pourquoi il se tourne désormais vers d’autres partis, qui ont abandonné le combat en termes de lutte contre les inégalités pour un combat contre l’étranger, donc l’extrême droite.

Quelles solutions peut-on mettre en place ? En quoi consistent les bons pour l’égalité démocratique que vous préconisez ?

Le point de départ du livre est de montrer que la démocratie a un prix. Soit on laisse ce système de financement privé, soit on pense qu’il faut financer le jeu démocratique partant du principe que ce n’est pas un mal qu’il y ait des partis politiques, qu’ils puissent fonctionner et faire campagne. Nous ne sommes pas obligés de faire comme aux États-Unis, mais c’est plutôt une bonne chose qu’on dépense de l’argent pour communiquer, débattre et délibérer. Mais qui paye pour ça ? Il vaut mieux que cela soit payé par de l’argent public, plutôt que ce soit capturé par de l’argent privé.

Aujourd’hui en France, la moitié des financements publics de la démocratie va aux cadeaux fiscaux faits aux plus riches. L’autre moitié, ce sont les financements directs faits aux partis en fonction des résultats des dernières élections législatives. Le problème est que ce système est figé dans le temps : n’importe quel parti qui émergerait aujourd’hui n’obtiendrait pas de financement avant les élections de 2022. Ainsi, le serpent se mord la queue. Les partis plus marqués à gauche, tournés vers des politiques économiques davantage redistributives, ne trouvent pas de financements privés et n’ont pas de financement public. Et des partis comme La République en Marche n’ont pas de financement public direct, mais beaucoup de dons privés et donc beaucoup de financement public indirect à travers les réductions fiscales. Il faut rendre dynamique le financement de la vie politique, car celle-ci n’est certainement pas figée par intervalle de 5 ans. Les bons pour l’égalité démocratique permettraient de remplacer les financements publics existant en octroyant 7 € par an par citoyen, qu’il peut allouer au parti de son choix.

Et s’il ne veut pas les allouer à un parti en particulier ?

Un citoyen peut choisir de ne pas allouer son bon. Dans ce cas, et parce qu’il y a besoin d’argent public pour financer la démocratie, une solution serait de l’allouer en fonction des résultats des dernières élections législatives. Ne pas l’utiliser serait ainsi une façon de dire que vous êtes content du système actuel et des derniers résultats des élections législatives. Si vous l’utilisez, c’est pour envoyer un signal.

La meilleure représentativité des femmes et des minorités passe obligatoirement par un changement de la loi.

Vous venez de publier Libres et égaux en voix (Fayard). Dans la représentation politique, comment donne-t-on plus de place aux femmes, aux minorités ou aux classes populaires ?

Il est essentiel de changer les règles qui encadrent les élections législatives. J’ai beaucoup étudié ce qui se fait à l’international et il est évident que la meilleure représentativité des femmes et des minorités passe obligatoirement par un changement de la loi. Cela ne se fera pas tout seul. Sur la place des femmes, il y a eu des progrès ces dernières années avec l’introduction de doses de parité. Quant à la représentation des catégories populaires, elle a plutôt diminué. Au Royaume-Uni, aux États-Unis ou en France, la part des catégories populaires parmi les élus du Parlement a diminué dans le temps. Beaucoup plus vite que la part des classes populaires dans la population. Il y a une surreprésentation des professions libérales, des « cols blancs ». En France, il y a aujourd’hui moins de 5 % d’employés et d’ouvriers à l’Assemblée nationale – à vrai dire, il n’y a même pas d’ouvrier…

Je propose que pour qu’un parti puisse se présenter aux élections législatives, il doive avoir 50 % de femmes et 50 % de candidats issus des catégories populaires – ce qui est à peu près leur part dans la population active. Plus précisément, le pourcentage devrait être entre 40 et 60 %, car on ne peut pas forcément tomber juste et il faut s’assurer que ces candidats ne soient pas inscrits dans les circonscriptions les plus défavorables. Si vous ne respectez pas ces règles, on pourrait instaurer des pénalités financières très fortes, comme la suppression de tout financement public pendant 5 ans. Aujourd’hui, vous n’en perdez qu’une petite part : chaque année, Les Républicains préfèrent perdre plus d’un million d’euros de financement public plutôt que de respecter les règles de parité. Il faut donc aller beaucoup plus loin. On pourrait aussi imaginer interdire tout simplement de se présenter aux partis qui ne respecteraient pas ces règles.

La représentativité est essentielle : il est important d’avoir des élus à l’image de la société. Cela ne se fera pas tout seul. Cette volonté de représentativité, je la partage avec les partisans du tirage au sort. Mais à la différence d’eux, je continue à croire fortement au système de la démocratie représentative de l’élection, car l’élection amène la délibération et elle a un rôle important.

Vous pointez également le fait que les partis politiques ne reposent pas sur un fonctionnement démocratique.

Cela fait partie des véritables problèmes de notre démocratie : les partis ont un fonctionnement oligarchique au niveau de leur structure. En échange du financement public, il faudrait introduire des règles de transparence. De nombreux partis n’ont même pas publié leurs statuts. Il faudrait rendre cette publication obligatoire, comme c’est le cas actuellement pour leurs comptes, et peut-être imposer un certain nombre de règles de démocratisation de la gouvernance des partis. Comment fait-on pour démocratiser leur fonctionnement ? Si ces partis sont complètement oligarchiques, c’est qu’ils sont verticaux, avec à leur tête, le ou la candidat(e) à l’élection phare, l’élection présidentielle– l’élection des élections en France, jusqu’à ce qu’on passe à la VIe République, il faut l’espérer… Cela fait qu’il n’y a pas des démocratie interne, ni de démocratie autour du programme, car le parti n’est là que pour pousser un candidat à la présidentielle. Il faut changer les règles et remplacer le système qui nécessite 500 signatures d’élus pour pouvoir être candidat : pour présenter un candidat, un parti devrait organiser une primaire ouverte avec au moins deux personnes de genres différents et un scrutin qui réunisse au moins 1 % du corps électoral. C’est une manière de forcer les partis à se démocratiser, ainsi que d’organiser du débat et de la délibération, et de mettre fin à ces 500 signatures.

On arrive à ce paradoxe que plus il y a de médias, moins il y a d’information.

Dans vos recherches, vous avez explicité le fait que moins une rédaction comptait de journalistes, moins l’information était fouillée et variée, et moins la participation aux élections était importante. Est-ce une tendance toujours à l’œuvre ?

Le sujet de ma thèse en économie était de savoir si une plus grande concurrence entres les médias produisait davantage ou moins d’information. On pense spontanément que plus il y a d’acteurs, plus il y a d’informations produites. Mais avec plus d’acteurs et de concurrence, la part de marché est plus réduite et la baisse de la rentabilité va être compensée par une baisse de la taille de la rédaction. Vous pouvez l’observer partout et il y a une multitude d’évidences empiriques : une rédaction plus petite signifie moins d’informations et des informations de moins bonne qualité (plus de copier-coller, moins d’investigation…). À l’arrivée, les gens sont moins informés. On arrive à ce paradoxe que plus il y a de médias, moins il y a d’information. En même temps, la solution ne peut pas être le monopole. C’est un secteur pas facile à étudier et pour lequel imaginer des solutions est compliqué. Le pluralisme est essentiel, donc il faut de la concurrence. Mais la structure de production des médias est telle que le modèle économique idéal serait celui du monopole.

Comment pouvons-nous sortir de ce paradoxe ?

Malheureusement, depuis 2015, on assiste au renforcement de la tendance que je constatais dans Sauver les médias : la sur-concentration entre un petit nombre d’acteurs industriels qui tirent leurs revenus de secteurs autres que les médias. Cela n’a pas beaucoup changé et s’est même accéléré. Nous sommes finalement habitués à vivre en consommant une information sous perfusion de milliardaires quand il y n’a pas d’alternative. Résolument optimiste, je continue à penser qu’il existe une alternative. C’est pour cela que j’ai créé l’association Un bout du monde (Ndlr : Julia Cagé est présidente de la Société des lecteurs du Monde) pour lever de l’argent auprès du plus grand nombre. Le but est de remobiliser autour d’un actionnariat de citoyens, de journalistes et de salariés. Le site du Monde est vu par 10 millions de visiteurs chaque mois. Si tout le monde donne 5 € par an pendant 5 ans, nous aurions assez d’argent pour changer la structure de l’actionnariat du journal.

Ce qui a aussi changé depuis 2015, c’est que ne nous avions intériorisé le fait qu’il n’y aurait pas d’alternative à un actionnariat de milliardaires, comme s’il n’y avait plus de modèle économique pour les médias. Pourtant, il y a des contre-exemples comme Mediapart. Il ne faut pas renoncer à la volonté de mettre plus de démocratie dans l’actionnariat des médias. Leur qualité en dépend. Car vous pouvez avoir des actionnaires interventionnistes, ce qui n’est pas toujours le cas : les journalistes du Monde font très bien le travail malgré ces actionnaires. En revanche, Vincent Bolloré à Canal, ce n’est pas le cas, encore moins à CNews… Malgré l’existence de « bons » actionnaires milliardaires, on ne peut s’empêcher d’interroger l’indépendance du travail des journalistes. C’est ce qui alimente la défiance. Avec Xavier Niel au Monde ou Patrick Drahi à BFM, vous ne pouvez pas empêcher les citoyens de douter des motivations sur la couverture du débat à propos de la mise aux enchères de la 5G. Il faut accepter cette idée selon laquelle on peut se réapproprier l’actionnariat et la gouvernance de nos médias.

Vous considérez-vous comme engagée ?

Je fais partie de la catégorie des « intellectuels engagés », mais je ne suis pas encartée. En 2017, j’ai fait la campagne de Benoît Hamon car je considérais qu’il était le meilleur choix pour l’économie, l’environnement et la justice sociale. Aujourd’hui, je n’en fais aucune mais il est possible que je retombe dedans en 2022… Très honnêtement, la gauche ne donne actuellement pas envie de s’engager car on assiste à une bataille d’égos : faire la campagne de ces multiples égos qui vont s’entretuer au premier tour, pour laisser place à un deuxième tour entre La République en Marche ou Les Républicains et le Rassemblement National, ne me tente pas trop. Mon engagement passe plutôt par mes livres : en amenant des propositions dans le débat et en faisant bouger les lignes à mon niveau. C’est important que les universitaires sortent à intervalles réguliers de leurs bureaux. Encore plus pour moi qui travaille sur la démocratie et les médias ! Si je le faisais sans jamais participer à des débats publics, cela serait relativement problématique…

J’adore enseigner !

Vous êtes également enseignante à Sciences Po. C’est important pour vous de transmettre ?

J’adore enseigner ! Je suis d’ailleurs en grande souffrance actuellement car je dois enseigner à distance et j’ai du mal à ne pas voir mes étudiants. J’adore enseigner et je ne le savais pas avant. Quand j’ai fini ma thèse, je pensais être chercheuse. Puis, j’ai rejoint Sciences Po où j’ai développé mes propres cours, en enseignant ce qui me paraissait nécessaire et de la manière dont je le voulais. J’y ai pris un grand plaisir. Je passe d’ailleurs trop de temps à préparer mes cours et en créer de nouveaux. C’est une partie essentielle de mon métier avec le fait de diriger des mémoires et des thèses. J’aime transmettre de façon désintéressée. J’aimerais un jour éditer des ouvrages écrits par d’autres, car je pense que c’est important de ne pas écrire pour soi, d’accompagner les autres.

Quels conseils donneriez-vous à nos étudiants ?

Lisez des livres ! On s’habitue malheureusement à ne plus lire. Et payez pour l’information que vous lisez, comme pour les livres. Il n’y a pas une source d’information plus importante que les livres. Tout ce qu’on trouve sur Internet sert, mais (re)prenez le temps de lire des choses en longueur. C’est essentiel !

Ces temps-ci, il n’est pas facile d’être optimiste, mais je refuse de renoncer.

Et à nos étudiantes ?

Ne vous censurez jamais ! J’ai désormais envie d’écrire sur l’économie et les femmes, car cela fait plusieurs années que je me rends compte que mes étudiantes en Master font beaucoup moins de doctorats que mes étudiants, à niveau égal, et que mes doctorantes font beaucoup moins d’académique. Parce qu’elles se censurent complétement et parce que l’économie n’est pas une discipline très féminine, dans laquelle elles n’ont pas de « rôles-modèles ». Ça créé un cercle vicieux complet. Et quand je vois la loi de programmation de la recherche qui vise à introduire le tenure track en France, j’ai peur que cela accroisse encore plus les inégalités entre les hommes et les femmes à l’université.

Votre optimisme vous amène à toujours penser que l’on peut changer les choses…

Ces temps-ci, il n’est pas facile d’être optimiste, mais je refuse de renoncer. Sur plein de sujets, il n’est pas si compliqué de faire changer les choses. Abaisser le plafond des dons pour éviter la capture du financement de la vie politique par l’argent privé est une loi qui pourrait se voter très facilement demain. Il suffit d’avoir de la volonté politique. À partir du moment où certains sujets prennent dans l’opinion, on arrive à faire progresser les choses, même si ce n’est pas toujours simple. On le voit sur les questions d’environnement, avec une volonté citoyenne et médiatique malgré le poids des lobbies. On a tendance un peu à oublier que toutes ces questions sur la démocratie – bien qu’elles ne soient pas très « sexy » et parfois difficiles à aborder – sont à la base de tout. Parce que si on ne règle pas la question de qui paye et qui a le pouvoir, beaucoup d’autres questions ne seront pas réglées…